por Marina Hervás Muñoz | Oct 23, 2018 | Críticas, MujeRes, Música |

Vivimos en un mundo en el que aún hay que hacer festivales en los que su cartel sea exclusivamente femenino, a la vista de la escasa representación femenina en el resto. Vivimos en un mundo, además, en el que aquellas que denunciamos esta situación tenemos que pasar por posibles represalias profesionales o personales, o que nos llamen feminazis o que nos digan que somos unas exageradas, uans amargadas o que queremos ser nosotras las que ocupemos el lugar de los hombres con menos esfuerzo. Por eso, los festivales que pelean por mostrar el trabajo de mujeres son un campo de batalla de una guerra en la que nos han metido los que creen que no hay nada que cambiar. Desde esta lucha, un año más, llegaba el She makes noise a La Casa Encendida de Madrid, que celebró el pasado fin de semana su cuarta edición. Conjuga conciertos con talleres y cine experimental hecho por mujeres. Abrió la edición Pan Daijing, que visitaba por primera vez la capital española.

Llegó quejándose de la puntualidad española. Fue un gesto tomado por simpático entre los asistentes, quizá porque Daijing reside desde hace años en Berlín y no supo entender que la puuntualidad alemana no es la española. De pronto, en esa queja, se sumaron tantos prejuicios, por un lado y por otro, que fue políticamente dudosa la legitimidad de la supuesta broma sobre la puntualidad. Su sesión, dijo, era de 21 a 22. Si empezaba más tarde, no tocaría más allá de las 22. Es trabajo digno, de acuerdo, pero no por ello deja de ser problemático. En fin. También conectó su móvil al cargador en la mesa junto a sus sintes. Nos explicó que una vez la había llamado un amigo en plena sesión y se arrepentía de no haber incluido la llamada como material sonoro. Nos pidió que no nos cortásemos en llamar si diera la casualidad de que alguien entre los presentes tenía su número. Como se imaginarán, no sucedió que alguien la llamara. Pero me pareció un síntoma de las diferencias entre «repertorios». Mientras que en las salas de concierto de «clásica» se pide una y otra vez -en vano- que se apaguen los teléfonos, y es molesto y condenado cuando suena uno (¡yo misma lo hago, como aquí!), en este tipo de conciertos, por el contrario, se invita a que suenen los móviles. Mejor dicho, un móvil, el de ella. Es un problema de concepto: el móvil como disrupción y el móvil como material. Tal es la complejidad de la interacción entre sonidos.

Es común a otros trabajos encontrar un sonido frío, industrial de la electrónica (similar al comienzo de «Eat») junto a la delicada voz de Daijing, como «Practice of higyene» o «Plate of order» de su disco Lack (PAN, 2017). La mecanización junto al carácter más bien lírico -como un canto que viene de ninguna parte- hacía que, en lugar de añorar esa voz que podía recordar a un lamento, a un gemido o a un ronroneo, se fuese poco a poco desnaturalizando. Pese a verla allí -con una máscara que la convertía en una suerte de maniquí-, su voz dejaba de ser su voz para convertirse en sonido devorado por la electrónica. Un ritmo infantil, en la línea de su «Loving Tongue» dio paso a una fase más rítmica, más cercana a su Satin Sight (Bedouin, 2016) y el sonido ochentero, con breves incursiones en la construcción por capas del comienzo. El elemento atmosférico unida a esa rítmica que poco a poco se difuminaba en un grito, creando así un momento intermedio invasivo de gran potencia, Es una lástima que no llegase a explorarlo más, volviendo rápidamente a la propuesta inicial, pero aún desde un lugar más frágil. Su cuerpo mismo se puso en juego, explorando pequeños movimientos en un espacio reducido -el que había dejado su sonido, a veces lejano, a veces concreto e incisivo como el de cuchillos frontando metales-. Dos frase levitaban en el aire: «I was a word in a foreign language» [era una palabra en un lenguaje extranjero] y «ouch», la onomatopeya inglesa para expresión del dolor. Podría entenderse, como les gustará a los psicoanalíticos, que expresa parte de la experiencia de ser migrante, por mucho que se emigra a un sitio como Berlín. Cuando se va a una ciudad en un país donde no hablamos la lengua, siempre estamos habitando esa extrañeza frente al idioma, incluso frente al propio. Algunos citarían, además, esas declaraciones de Daijing cuando dijo que «A veces describo[la performance] como una terapia. Hay una parte de mí que tiene este grito dentro, algo que necesito comunicar pero que no sé cómo decir en un lenguaje que podamos entender en la vida diaria». Otros, quizá yo, hubiesen encontrado más interesante tomar el sonido como esa «lengua extranjera» para el propio lenguaje, que -al menos en occidente- siempre ha prescindido del propio sonido de las lenguas a favor del significado, de su espiritualización. Quizá la expresión de todo lo que contiene ese «ouch» está más cerca de lo que no puede ser nombrado con ningún término sin traicionarlo.

Rigurosamente, a las 22, terminó el concierto. Por cierto.

por Irene Cueto | Jul 24, 2018 | Artículos, Críticas, Libros, MujeRes |

Desde el movimiento Me Too el feminismo vuelve a estar en auge. Parece que uno de los referentes de una nueva rama feminista es la actriz, directora y guionista Leticia Dolera. De un tiempo a esta parte es una de las abanderadas del feminismo a ultranza y por ello suele aparecer en diversos medios de comunicación y además es autora del libro Morder la manzana. La revolución será feminista o no será (Planeta, 2018).

Para entender mi postura de manera global, comparto mi experiencia en relación a esta artista. Vi algunos de sus trabajos como actriz desde que era una adolescente y confieso que me resulta anodina. No conozco su trabajo como directora ni como guionista pero sí leí artículos en los que se enfatizaba su labor como directora joven que comenzaba esa carrera en un país donde no hay tantas directoras conocidas. En cuanto a su faceta feminista, me gustó su discurso en los Premios Feroz 2018. Sin embargo, cuando se nos (auto)presenta alguien que suele repetir que es directora, guionista y actriz, lo que espero es un discurso literario bien construido con una cierta profundidad. Por lo que aquí me topé con dos tipos de manzanas:

La dulce manzana de la tentación. Una mujer plantea diferentes problemas y dificultades que abordamos las mujeres solo por serlo y se posiciona sin pelos en la lengua contando sus reflexiones y experiencias, así como datos alarmantes sobre lo que en el siglo XXI seguimos padeciendo y no muy lejos, sino en España. Si se ha puesto las «gafas moradas», como dice en su libro, le ha servido para abrir la mente y tomar conciencia de determinados aspectos relacionados con las mujeres y que hay que seguir luchando por nuestros derechos, el objetivo del libro está más que superado.

La dulce manzana de la tentación. Una mujer plantea diferentes problemas y dificultades que abordamos las mujeres solo por serlo y se posiciona sin pelos en la lengua contando sus reflexiones y experiencias, así como datos alarmantes sobre lo que en el siglo XXI seguimos padeciendo y no muy lejos, sino en España. Si se ha puesto las «gafas moradas», como dice en su libro, le ha servido para abrir la mente y tomar conciencia de determinados aspectos relacionados con las mujeres y que hay que seguir luchando por nuestros derechos, el objetivo del libro está más que superado.

La agria manzana de otra realidad. Sin embargo, hay una serie de aspectos que tal vez se deberían tener en cuenta cuando se lee y ser críticos con los mensajes que recibimos (no sé qué color de gafas van con esto). En mi caso, tras solo 11 páginas de Morder la manzana, estaba hastiada del estilo y se me hizo muy cuesta arriba continuar. ¿Por qué? Pues porque en un intento de ser cercana a los lectores, en vez de una mujer adulta (y ya saben, directora, guionista y actriz) me encontré con que parecía que estaba leyendo a una adolescente con determinadas expresiones y léxico marcado con típicos y tópicos de esa edad.

La agria manzana de otra realidad. Sin embargo, hay una serie de aspectos que tal vez se deberían tener en cuenta cuando se lee y ser críticos con los mensajes que recibimos (no sé qué color de gafas van con esto). En mi caso, tras solo 11 páginas de Morder la manzana, estaba hastiada del estilo y se me hizo muy cuesta arriba continuar. ¿Por qué? Pues porque en un intento de ser cercana a los lectores, en vez de una mujer adulta (y ya saben, directora, guionista y actriz) me encontré con que parecía que estaba leyendo a una adolescente con determinadas expresiones y léxico marcado con típicos y tópicos de esa edad.

Además, en esas primeras páginas abrí mucho los ojos por lo que iba leyendo porque resulta que la autora era conocedora de una (supuesta) violación de una amiga en Zaragoza y no dijo nada. Era conocedora de una presunta relación de malos tratos hacia una amiga y no dijo nada (porque lo prometió). Esto es muy grave. Tanto que ocurran todos los hechos que cuenta a lo largo del texto, como los hechos que nos horrorizan a través de los medios de comunicación, como ser conocedora de la violación de los derechos de una persona -en este caso mujeres- y al parecer no decir/hacer nada. Desde luego, comenzar un libro plantando estos (supuestos) abusos te garantizan la atención y la empatía del lector y que este rebusque en su memoria sucesos parecidos que haya vivido y/o le hayan contado. Sí, pasados capítulos plantea que hay que hablarlo, no callarse, no dejarlo pasar. Da qué pensar…

Uno de los temas en los que insiste es que considera que el idioma ha de ser inclusivo y hasta hubo algo de revuelo sobre su manifestación ante el posicionamiento de Arturo Pérez-Reverte por su negativa a admitir esto en la Real Academia Española de la Lengua. La RAE también aparece en este libro como una institución que no da paso a las mujeres. Traté este y otros temas con datos bastante más precisos en Juzgada y condenada por ser mujer. Sabias, la cara oculta de la ciencia (y la sociedad).

Además, en esa deconstrucción del (hetero)patriarcado que propone y que incluye el lenguaje, ella misma debería establecer que el lector tal vez no necesita que le hablen de manera paternalista para que entienda determinados mensajes. Les pongo como ejemplo pasajes relacionados con el androcentrismo:

- Esta es una palabra para soltar en cenas en las que te apetezca quedar como una persona leída e intelectual. El único inconveniente que tiene es que cuesta bastante pronunciarla, pero a la cuarta o quinta vez ya le coges el truco (p. 17).

- En las personas que son biológicamente mujeres, los síntomas de un infarto son distintos, pero la cultura popular (vocaliza internamente conmigo) androcentrista no los ha recogido (p. 19).

- (Por cierto, falocentrista es más fácil de decir que androcentrista, lo digo por lo de las cenas con debate y tal) (p. 112).

Otro aspecto a tener en cuenta es que menciona citas y datos de aquí y de allá y en bastantes ocasiones no indica ni el autor ni el texto exacto de donde lo saca. Algo que también le achaqué en su charla en Chester a través de mi cuenta de Twitter y recientemente también se lo planteé a la editorial del libro. Como no obtuve respuesta, me puse a indagar y a propósito de ese capítulo 4 del libro, «¿Y qué es el androcentrismo?», y que Dolera no especifica de dónde saca esa definición, les cuento que probablemente de la chistera de Wikipedia, donde se recoge lo siguiente en el primer párrafo: «La palabra androcentrismo hace referencia a la práctica, consciente o no, de otorgar al varón y a su punto de vista una posición central en el mundo, las sociedades, la cultura y la historia». No obstante, en este capítulo de la actriz aparece: «Hace referencia a la práctica, consciente o no, de otorgar al hombre y su punto de vista una posición central en el mundo». Podría ser una errata de la autora y por extensión de la editorial, lo que sucede es que el omitir de dónde saca las definiciones es un grave problema en este libro y da a entender que Dolera es la autora cuando no es así.

Les pongo otro ejemplo. En el capítulo 3 «El patriarcado», aparece esto: «El patriarcado es una forma de organización política, económica, religiosa y social basada en la idea de autoridad y liderazgo del varón, en la que se da el predominio de los hombres sobre las mujeres». ¿De dónde sale esta definición? No lo indica. ¿Quién es el verdadero autor? Tampoco aparece. Así que también lo busqué y les incluyo la cita original, extraída de La Mujer no existe: un simulacro cultural de Dolors Reguant (Maite Canal, 1996, p. 20):

Es una forma de organización política, económica, religiosa y social basada en la idea de autoridad y liderazgo del varón, en la que se da el predominio de los hombres sobre las mujeres; del marido sobre la esposa; del padre sobre la madre, los hijos y las hijas; de los viejos sobre los jóvenes, y de la línea de descendencia paterna sobre la materna. El patriarcado ha surgido de una toma de poder histórica por parte de los hombres, quienes se apropiaron de la sexualidad y reproducción de las mujeres y de su producto, los hijos, creando al mismo tiempo un orden simbólico a través de los mitos y la religión que lo perpetúan como única estructura posible.

Esto llama la atención en alguien que es artista y se dedica a la creación, por lo que les planteo la palabra plagiar y juzguen ustedes. La RAE recoge en su primera acepción que se trata de «Copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias». En la Universidad de Alcalá indican que es un caso de plagio «Cuando parafraseamos un texto, es decir, lo plasmamos con otras palabras haciendo pequeños cambios en el lenguaje para disimular y sin citar las fuentes». En El plagio y la honestidad académica de la Universidad de La Rioja se considera plagio:

-

Incluir en nuestro trabajo fragmentos de textos de otros autores (textos, datos, tablas, imágenes…) sin entrecomillar y/o sin citar la fuente, aunque se tenga el permiso del autor y aunque se realicen pequeños cambios para disimular la copia.

-

Reutilizar textos o imágenes sin citar la fuente, aunque el derecho de autor haya expirado.

-

Parafrasear un texto ajeno, es decir, expresarlo con tus propias palabras, o resumirlo, condensarlo o comentarlo, si no se cita la fuente.

Por otra parte, a lo largo de su escrito aparecen la sororidad y la empatía. No obstante, Dolera adolece de unos eslóganes que como publicidad son muy potentes y llamativos pero que también hay que analizar con mucho cuidado en sus manifestaciones. Uno de ellos: #EsUnaGuerra. Cuando -como es mi caso- estudias guerras y dictaduras, conlleva conocer masacres, represiones, desapariciones, censuras y un largo etcétera; algo que por ejemplo traté en El grito silenciado de las mujeres en la posguerra. Si la lucha es contra el sistema, el tan nombrado heteropatriarcado, entonces es una lucha por la igualdad de los derechos de las mujeres, su visibilidad y darnos la importancia que merecemos. Pero no es una guerra. Este es un mensaje muy peligroso.

Porque uno de los mensajes más poderosos que transmite su libro es el MIEDO. La política del miedo es una de las armas con las que juegan muchos personajes públicos a diferentes niveles. En su publicación aparece el miedo y luego, como en una película de guion predecible, emergen la esperanza y la redención a través de poder cambiar tú (deconstruirte) y poder cambiar la sociedad pero siguiendo unos pasos. Sus pasos. Los que ella marca a lo largo de las páginas.

En definitiva, se trata de un libro con un grave problema relacionado con determinadas citas bibliográficas inexistentes y, por extensión, de autoría. Como texto divulgativo, es un buen propósito que básicamente se queda en eso porque el discurso resulta decepcionante en cuanto a construcción y toca muchos temas de manera bastante superflua, sin verdadera precisión y con un gran desconocimiento sobre demasiadas materias. Un resultado que se me atragantó pero que parece le está saliendo rentable a la autora a juzgar por las últimas noticias sobre su participación en diferentes eventos y programas. ¿Será que este tipo de feminismo al estar de moda vende y hay beneficios y beneficiados?

(Foto portada: Planeta. Fotos manzanas: La chica de la casa de caramelo y VIX).

por Camilo Del Valle Lattanzio | Mar 22, 2018 | Artes plásticas, ENTREVISTAS, MujeRes, Sin categoría |

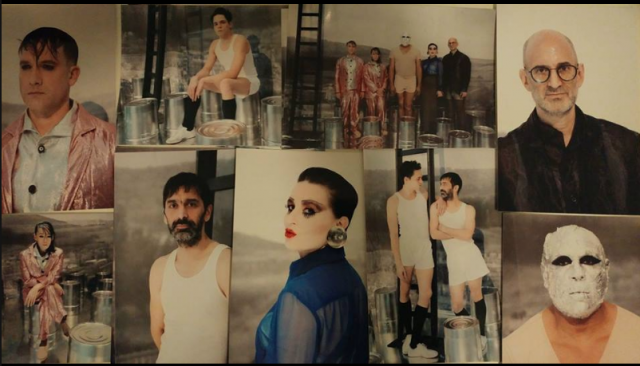

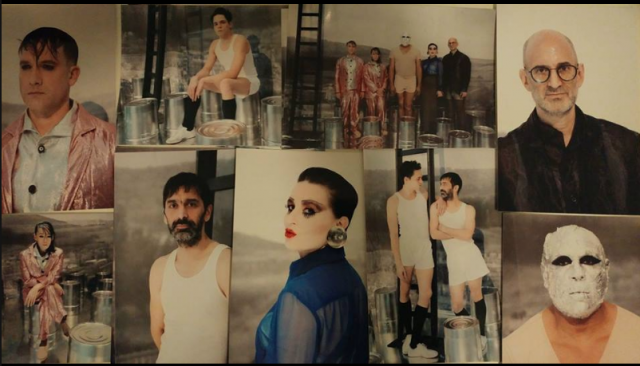

Foto: Jamie Steward, Angela Seo, Vaginal Davis, Susanne Sachsse, Marc Siegel, © Héctor Martínez

El público entra, por una puerta que parece de iglesia, a una sala ovalada cuyo piso está forrado en aluminio. Sobre el suelo hay bastantes baldes plateados bocabajo, un piano, una batería y en la mitad del recinto hay algunos micrófonos. Mientras el público se acomoda en Silent Green, un antiguo crematorio del barrio Wedding de Berlín, en un segundo piso dos muchachos merodean por la sala en ropa interior. De pronto, las luces se apagan y aparecen cinco personajes con vestimentas igual de llamativas al resto de la escenografía: un ser inmenso vestido de color piel y con una máscara plateada que le cubre todo el cráneo (Vaginal Davis); un hombre con un traje negro transparente y la cara brillante (Marc Siegel); otro que se dirige a la batería con un vestido formal de un rosado plateado (Jamie Steward); una mujer bajita vestida de forma similar que prefiere subirse por una escalera de mano al segundo piso del crematorio, donde están los muchachos (Angela Seo); y una mujer galante y con pisada fuerte, con los labios llenos de escarcha roja y dos pedazos de candelabro que hacen de aretes (Susanne Sachsse). Lo que sigue es una mezcla explosiva e intensa de videos, música rock y punk, performance, film noir, happening político, luces y colores, donde todo adquiere una unidad en aquel crematorio del norte de Berlín destinado hoy día a eventos culturales. Susanne Sachsse presentó allí a finales del año pasado su concierto-performance titulado Original Sin; un concierto queer que surge de un drama muy personal, una cuestión familiar, y que mezcla todo tipo de registros semánticos en un collage cuyo centro la artista trata de dilucidar en la entrevista a continuación.

(Usted puede ver el tráiler del concierto aquí: https://vimeo.com/251772355 )

Susanne Sachsse es actriz, directora, autora de obras teatrales, de canciones, artista de performance e ícono de la escena queer berlinesa. Nació en los años sesenta en la República Democrática Alemana donde trabajó después como actriz en el teatro brechtiano Berliner Ensemble en Berlín y después de manera independiente en el colectivo de artistas CHEAP con el cual realizó el concierto Original Sin. Muchos la conocen sobre todo por haber sido durante años la musa del director de cine queer Bruce LaBruce; sin embargo, la carrera polifacética de Sachsse la ha llevado a otros proyectos que la apartan del director estadounidense. Sachsse se encontró conmigo para hablar, no solamente de su concierto, con el que hará una breve gira por otras ciudades alemanas, sino también sobre sus ideas acerca de la música, lo queer y el socialismo, entre otros muchos temas.

Original Sin, © Héctor Martínez

***

El concierto está dedicado a tu abuela y a su casa en la Turingia socialista después del inicio de la construcción del muro de Berlín. Tu abuela hizo construir alrededor de su casa un muro que era el doble de grueso que el famoso Muro de Berlín. En la casa vivía con sus dos hijas, su marido y su amante. ¿Cuánto de esta historia tiene que ver realmente con una reflexión sobre el muro, o sobre el encerrarse y/o el aislarse?

Mucho y sobre todo de manera dialéctica. Podría comenzar tal vez con una oración que me repitió mi abuela en varias ocasiones orgullosamente. Me decía: “Sussi, el muro de Berlín tiene treinta centímetros de grosor, los muros de mi casa tienen sesenta centímetros”. Con “manera dialéctica” me refiero a que, primero, el aislarse y el encerrarse son una forma de pensar que realmente me parece horrorosa, ni siquiera las ideas de un hogar como propiedad son realmente productivas para mí, es decir, no tengo ningún deseo de poseer una casa; descubrí, sin embargo, en la decisión de mi abuela o en el hecho de haber construido esa casa gigante, lo que había de desproporcional en las condiciones dentro de la RDA. Es decir, aquello no se veía como una vivienda socialista, sino más bien como Manderlay en la película de Hitchcock Rebecca, gigante con sus tres pisos. Creo que fue también la única mujer que tuvo durante un tiempo un consultorio médico privado en su propia casa en la RDA, ya que tanto su marido como su amante eran médicos; un consultorio que no fue estatalizado por unos diez años. Entonces todo aquello, una propiedad y un consultorio médico privado, era algo completamente desagradable para mí como socialista convencida. Desde su perspectiva, mi abuela nunca se sintió miembro de la resistencia, pero en mi reflexión —y es justamente esto lo que lo hace todo tan productivo— fue un acto totalmente subversivo el hacerse, en medio de un sistema socialista, a una libertad por medio de un objeto peculiar que se llama muro. Eso fue lo que ella logró al hacer y al poder hacer semejante cosa tan monstruosa. Yo hasta lo llamaría hoy un estilo de vida queer: el actuar como mujer estando con un hombre quince años mayor que ella, su marido, y un hombre quince años menor que ella, su amante, los dos médicos en un pequeño pueblo en la RDA. Y en ese pueblo era el único consultorio médico, es decir todos los del pueblo y de los pueblos aledaños debían ir allí y dejarse tratar por esos extraños médicos que vivían con aquella mujer… Escúchame una cosa, Camilo, tú tienes en este momento un saco rojo, si mi abuela estuviera sentada al lado tuyo te diría: “Camilo, el saco verde se te ve muy bien”, y tú creerías que tienes puesto un saco verde, y no uno rojo, y le dirías: “Tiene razón, el verde me queda muy bien”. Así jugaba con los sistemas.

Según como la has descrito, tu abuela es realmente un personaje muy ambivalente, con potencial emancipatorio pero al mismo tiempo con aspectos desagradables. ¿Es justamente esta figura el modelo de una mujer en el socialismo? O, más bien, para ti como artista conscientemente socialista, ¿representa ella el fracaso de aquella época?

Esta es una muy buena pregunta. A ver, el hecho es interesante: creo que si mi abuela hubiera vivido en la parte occidental de Alemania nunca hubiera construido una casa. Creo que tal vez hubiera vivido en un apartamento compartido. Yo creo sinceramente que todo fue una reacción ante el sistema en el que vivía, sobre lo cual, al igual que su generación, nunca reflexionó. Esto es sin embargo algo bastante liberador para mí (mis padres describirían todo de forma distinta, se trata de una cuestión generacional). Cuando nací el muro ya había sido construido, crecí en un país encerrado por un muro, aprendí a comportarme y a no comportarme en ese país, a tomar riesgos, a entender cuándo debía tener miedo y a no tener miedo en absoluto, también aprendí a desarrollar estrategias. Es decir, en cuanto al fracaso del sistema, para mí es interesante que en el momento en el que el muro cae mi abuela pierde su estilo de vida, y no solamente desde la perspectiva de su salud, porque comenzó a tener infartos —lo cual no debe relacionarse con el muro y sin embargo me parece muy interesante para especulaciones el hecho de que justo después de la caída haya tenido infartos uno tras de otro—. Y que siguiera teniendo tanto dinero y tanto gusto. Su casa era muy especial en el socialismo y de pronto todo cambió, su individualidad se tornó en algún momento en un producto masificado. Por eso creo que el fracaso del sistema se manifiesta allí, en la manera como su idea estaba destinada a fracasar dentro del socialismo al caer el muro. Para mí siempre fue muy interesante reflexionar sobre la diferencia de una casa en el socialismo y una casa en el capitalismo, teniendo en cuenta que, como ya dije, no me interesa poseer una casa. En el capitalismo la casa es el final destiny, el sueño americano, es decir, tú quieres una casa para ser feliz, ya que eso es lo que te dice el sistema. Aunque no tengas dinero, te tienes que endeudar, tienes que hacerte a una deuda,[1] y tienes que pagar en algún momento, o no, después te mueres y vas al cielo y ahí se encuentran de nuevo la religión y el capitalismo. En el caso de mi abuela era distinto, una casa en el socialismo no era un final destiny y eso es lo que me parece de cierta manera interesante, que aquello tenga otro valor, aquella cosa llamada casa. Por esta razón me preguntaba también por qué me gusta tanto ver películas de horror con casas; hay muchísimas películas de terror con casas que entiendo como fantasmas de otros sistemas sociales o tal vez como la destrucción de estructuras sociales, o a veces la casa explota y se trata de golpes del destino.

¿Tiene esto que ver también con la idea de hacer el concierto en el Silent Green? El viejo crematorio con su ambiente un tanto escabroso.

Sí, pero para comenzar y para ser sincera, aquello surgió de una decisión meramente práctica. Había varias razones para hacerlo en el Silent Green, una de ellas era, por ejemplo, el hecho de que no quería hacer el concierto sobre un escenario teatral. No quería entablar un espacio de espectadores al que uno echara un vistazo como dentro de un tutilimundi. Por otro lado, los organizadores del Silent Green me parecieron muy interesantes, son personas que te dan las llaves y puedes ensayar día y noche. Había entonces estructuras que facilitaban mi forma de trabajar, pero también estaba lo referente al contenido que se mostraba como un regalo increíble: ok, ¿qué pasaría si hacemos uso de una funeraria, de un sitio de duelo lleno de cavidades donde hay muchas ideas enterradas, humanos enterrados?

Tu performance trata sobre una confrontación con el pasado, lo cual se refleja en el hecho de que haya sido presentado en un antiguo crematorio. Pero también se trata de una revivificación por medio de la música y de una historia de horror. ¿Por qué esta conexión entre la historia de tu abuela y una de horror? Pienso sobre todo en la parte en la que cantas con Vaginal Davis, en la parte donde se pregunta quién está en la casa.

Como te decía, para mí era muy importante que la historia de mi abuela y de su casa con sus dos hombres se volviera una historia de horror personal, una historia de horror que mi madre, como hija de ella, podría describir y ha descrito muchas veces como una historia de terror emocional. Para mí, como nieta, era distinto y emocionalmente una cosa estupenda, ya que para mí es normal no tener una familia nuclear como estructura familiar. Para mi madre, era una historia de horror por cuestiones psicológicas, para mí la historia de la casa es solamente de terror en el capitalismo. Y de esta manera el horror se presentó como un medio fácil para contar musicalmente una historia mediante fantasmas de ideas, restos del pasado, donde lo narrativo no estuviera exclusivamente en el centro, sino como un horizonte del que se pudieran extraer bloques y se pudiera preguntar: ¿De qué tienes miedo? ¿Qué es lo que se apodera de ti? ¿Qué aspecto de la historia te atrapa?

Si he entendido bien, aquello que se percibía en aquel tiempo como horror es aquella opulencia capitalista que en el marco de un estado socialista se percibe como terrorífico…

Creo que más bien el horror es un resultado de mi reflexión posterior. Si me refiero a mi madre, hablo sobre una especie de horror muy personal, de cómo, al ser la hija, lidia con una madre con dos amantes y con una madre que siempre se vio más joven que su hija hasta su primer infarto. Y después también se apropió de mí como hija. Aquello era un horror para mi madre y esa coloratura de horror la veo también desde mi perspectiva actual en un sistema que conozco desde la caída del muro. Soy muy privilegiada, crecí en la RDA y pude ver cómo las ideas iniciales sobre el socialismo se pudrieron lastimosamente en ese país; y después pude presenciar la caída del muro, lo cual fue increíble; y pude vivenciar también la catástrofe y la decisión completamente estúpida de reunificar un país, decisión con la que no puedo ni quisiera identificarme de ninguna manera. Lo que se derivó de esto es que no tengo ningún tipo de patriotismo porque pienso que el patriotismo es lo más inservible que uno pueda tener.

En tu concierto tratas también otro tema sobre el que te quería preguntar: die Wende (la transición de 1989), un tema que hoy en día no es tan popular como lo fue justo después de 1989 en la Wendeliteratur y en el cine con esta temática. Tú vuelves sin embargo a este tema sobre las diferencias entre el socialismo y el capitalismo… ¿Qué hay de actual en todo esto hoy en día?

Nunca estuve satisfecha con la manera en la que se describía a la mujer en la RDA, de una manera unidireccional. Existe una sola descripción bien limitada de la mujer en el socialismo. Muchas veces, al conversar con distintas personas, me encontraba con la misma idea: todas tenían el pelo corto, todas trabajaban, tenían los mismos derechos y así. Que era difícil, pero al mismo tiempo estupendo, que se podía trabajar mientras los hijos iban al jardín infantil. Sin embargo, las mujeres no estaban realmente emancipadas, por lo menos aquellas que estaban casadas. Eso significa que sí, que sí podíamos trabajar y tener hijos, pero teníamos el doble de trabajo; no había hombres en las noches de padres de familia en los colegios, eso no existía. Esto nunca me satisfizo, sobre todo desde la perspectiva de mi familia y sobre todo de mi abuela. Ella era una mujer muy glamurosa con ideas subversivas totalmente diferentes a las de las mujeres trabajadoras. Esto era muy importante para mí, dar nueva información, contar historias distintas. Preguntas si hay una actualidad en la temática de la Wende, yo diría que por supuesto. Es súper chocante lo que está pasando y no solamente si hablamos del imbécil de presidente estadounidense o sobre su muro. Si uno se pone a investigar, hay una cantidad de países donde hay muros o donde existe un deseo de construirlos. Hoy en día hay una nueva Unión Europea que quiere construir muros y eso hizo del tema del muro algo totalmente fascinante para mí, sobre todo hoy.

Me gustaría hablar un poco sobre la forma del concierto. Leí que el concierto surge de la preparación de una película. ¿Harás todavía la película? ¿Qué podrías contar sobre ella?

Comencé hace tres años, al recibir una beca, a escribir un libreto que trataba sobre el mismo tema. Comencé a investigar. Mi madre me regaló grabaciones viejas de 8 milímetros de la casa de mi abuela que me fascinaron, porque pienso que allí hay verdaderas tomas iconográficas, como yo las llamo: puedes ver a mi abuela llevando un costoso abrigo de visón, con vigas metálicas al hombro y puedes ver también cómo la construcción de la casa se llevaba a cabo. Era una estética parecida a la manera en que los obreros socialistas construían, y entonces caí en la cuenta de que se trataba del mismo momento de la construcción del Muro de Berlín. Escribí entonces un guion de cine sobre esto, lo cual era un formato extraño para mí porque se convirtió en una narración. Me extrañé de mí misma al escribir de forma narrativa, ya que en mis otros trabajos como actriz o escritora de libretos de teatro no había trabajado para nada de esta forma. Posiblemente tenía que ver con un dolor que tenía que experimentar. Entonces escribí al final una narración en la que elaboro el siguiente tema: se trata de una mujer (que soy yo misma) que parte hacia la casa de la abuela porque debe ser vendida, y entonces se cuenta en retroceso todo lo que ocurrió. De pronto aparece la abuela, Luise Brand, de vuelta como un fantasma. Se me ocurrió entonces asumir yo misma el papel de las mujeres: actuar mi rol, el de mi madre y el de mi abuela, tres mujeres con perspectivas distintas del socialismo. Trabajé mucho en esto. En el año 2015, realicé con Jamie Steward, de Xiu Xiu, y Vaginal Davis La flauta mágica en Nueva York; Jamie hizo la música, Vaginal escribió el libreto y yo lo escenifiqué y actué. Mientras tanto quería seguir trabajándole al guion, pero con música; tenía la idea de que la música no debía jugar un papel complementario en la película, sino el de dialogante. Quería también traducir al día de hoy el concepto de film noir, es decir, quería saber cómo sonaría hoy en día un neo film noir y con esto poder astillar la narración, o bien, fragmentarla. Así podía estar segura de que no fuera un personaje el que respondiera a una situación, sino la música misma, o un tono, o la radio. En general, la intención era trabajar mucho con sonido. Entonces le pregunté a Jamie si tenía ganas de realizar este proyecto conmigo, me dijo que con gusto y comenzó a componer la música para la película, mientras yo seguía trabajando en mi guion. Fue un proceso hermosísimo. Pero cuando Jamie vino a Berlín me propuso: “Susanne, ¿no quisiéramos mejor hacer un concierto antes de la película?” Eso me entusiasmó muchísimo ya que me había dado cuenta de que la narración me estaba aburriendo bastante, me había dado cuenta de que tal vez solamente la había escrito a manera de investigación y que podía encontrar otras formas de expresarlo. Entonces dije que sí al concierto, pero le pregunté qué significaba eso realmente. Me dijo que tenía que escribir quince canciones. Yo le dije que cómo, que no tenía experiencia escribiendo canciones, y él sencillamente respondió: “ya descubrirás cómo, escribe quince canciones”. Fue un proceso muy bonito. Volví a mi guion retomándole cariño porque se había convertido de repente en un material extraño para mí, al cual podía volver a asomarme. De esta manera fue enriquecedor poder ver la narración como puente y poder tomar de ella algunos temas que me interesaban y presentarlos en una nueva forma, como canciones o textos hablados.

¿Todas las canciones son de tu autoría?

Sí, exactamente. Para finalizar con la pregunta que me hiciste: quisiera de todas maneras hacer la película. En este momento tengo demasiadas otras cosas por hacer, pero en primavera quisiera comenzar a pensar otra vez en el proyecto. Recibí una propuesta de una galería en Nueva York para hacer algo allí, entonces estaba pensando si hago del guion una película de galería para poder exponerla allí como película. Creo que ese formato me podría interesar más por la forma de trabajar, mucho más que hacer una película narrativa sobre historia alemana en Alemania…

Busto de Luise Brand, © Thomas Lambertz

Tanto el piso como los baldes volteados sobre los que se sienta el público caóticamente alrededor de los músicos, pero sobre todo la máscara de Vaginal Davis, todo es plateado. ¿Por qué plateado?

Ese detalle es muy interesante porque en él se puede ver muy bien lo que a veces ocurre cuando uno está sumergido en un proceso artístico; es decir, se puede apreciar lo que está en el subconsciente, lo que uno entiende al haber hecho algo, o al hacer algo o cuando se planea cualquier cosa. Todo surge del hecho de que existe un busto de mi abuela en mármol que fue tallado en 1946 (foto arriba). La fecha siempre me escandalizó, ya que en 1946 después de la guerra la gente moría de hambre en Alemania, y mientras tanto mi abuela se hace tallar en piedra. Ese busto siempre estuvo muy presente y yo siempre quise que Vaginal lo representara… Quería probar algo distinto con Vaginal, quería que por primera vez no apareciera en la misma forma drag con vestido y tetas; quería más bien encontrar una nueva forma drag. Gran parte de esta idea se la debo a Jonathan Bürger, el artista encargado de la escenografía, con el que trabajé en La flauta mágica y un artista al que admiro enormemente. Además, no quería trabajar con un clásico escenógrafo de teatro, quería precisamente a alguien que no pensara en conceptos de escenografía teatral. Siempre dije que yo veía a Vaginal como al busto de mi abuela, que realmente la veía como un busto de mármol. Estuvimos pensando mucho al respecto y, como Vaginal tiene una cabeza tan hermosa, entonces comenzamos a trabajar estéticamente, no tanto en cuanto al contenido, aunque uno como artista no se da cuenta de lo mucho que trabaja por cuestiones de contenido. Es muy difícil, a veces uno planea hacer algo, a veces solamente es una intuición y a veces todo se mezcla, en este caso tuvimos la suerte de que todo se mezclara. Siempre quise que hubiera una especie de reflejo, queríamos trabajar al comienzo con espejos, pero lo desechamos rápidamente porque yo ya había tenido una producción con espejos. Entonces pensé: “mierda, en este proyecto tal vez cuadrarían mucho mejor los espejos, pero la verdad no es necesario que me repita”. Seguíamos entonces con la idea de cómo hacer de Vaginal un busto. La queríamos en oro, con pan de oro porque Richi [Richard Gersch, su hijo] había tomado un taller de pan de oro con mi padre y podía forrar en oro, entonces llegó y nos dijo: “le doramos la cabeza y ya”. Entonces nos pareció una buena idea, parecía de cierta manera un espejo. Así todo siguió su curso, después querían que el público se sentara sobre baldes plateados, que se viera reflejados de alguna forma y entonces platearon el piso y así se convirtió en un proyecto de espejos.

Ahora que hablas de oro. Mi primera asociación fue con el performance de Joseph Beuys “Wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt” [Cómo explicarle los cuadros a una liebre muerta]…

¡Ah, súper! No lo había visto así, pero me parece hermoso, muy bien.

Tal vez la asociación sea un poco rebuscada…

Lastimosamente no habíamos pensado en eso. Pero me parece muy bien que lleve a semejantes asociaciones. Me parece que sirve muy bien como descripción.

Los videos y sus encabezados, algunos con un tinte pop, recuerdan a una estética de Bruce LaBruce, sobre todo a la de la película en la que tú tienes el rol principal, esa especie de Ulrike Meinhof en The Raspberry Reich (2004). En esa película la sexualidad es presentada como instrumento para la revolución. ¿En tu concierto se entienden el amor y la sexualidad libre de la misma forma? (Tomando en cuenta que tu abuela vivía con su marido y su amante). ¿Es la sexualidad entendida tal vez como instrumento de una revolución contra la pequeña familia?

Absolutamente. Por eso me refería a subversivo cuando hablaba de subversión política, ya que si digo político no me refiero claramente a la manera en la que se diría: “hay que bajar a Erich Honecker, al presidente de la RDA”. Por supuesto que la política sexual juega un papel fundamental en la política en general, y esto suele subestimarse muchas veces. Debo decir que, durante la época de la RDA, en la que yo misma crecí, la familia era la columna vertebral del sistema. En la RDA se cosechaban familias. Tengo muchas citas de un libro que recibí en mis años de juventud y que lleva el título de La enciclopedia de la mujer en el socialismo. Allí se describe la manera en la que la mujer se debía comportar, es decir, la mayor mierda pequeñoburguesa que uno se pueda imaginar. Claramente todas estas cosas son muy políticas, también lo que mi abuela hizo… Para volver a tu descripción de los avisos en los videos del concierto: para ello me dejé influenciar mucho de las secuencias de títulos del film noir, no obstante, sé que todo aquello puede recordar mucho a Bruce, ya que justamente en The Raspberry Reich se pueden apreciar varios encabezados tipo manifiesto que casi cumplen el mismo rol que los encabezados de Brecht. Por eso es correcta la asociación y es muy interesante reflexionar sobre esto: Bruce LaBruce y Bertolt Brecht con encabezados de teatro, film noir, cine mudo… Son todos aspectos con los que siempre opero en mi obra.

Lo que dices nos lleva directamente a la siguiente pregunta: en tu carrera, desde el teatro Berliner Ensemble, pasando por Heiner Müller, Bruce LaBruce hasta este concierto con Xiu Xiu, uno puede apreciar la gran importancia que le das a la teatralidad de la música en tu obra. Si pensamos solamente en el Berliner Ensemble y por consiguiente en Bertolt Brecht, ¿qué tan presente está realmente Brecht en lo que haces?

Me parece muy hermoso como llevas la pregunta de la musicalidad hasta tan atrás. Claro, yo fui criada como actriz en una escuela de teatro en la Alemania oriental. Crecí obviamente con los métodos de actuación de Brecht, de ninguna manera con el method acting, nunca me sirvió para nada. Para mí siempre ha funcionado todo en una dirección de afuera hacia adentro y siempre por medio de estructuras. Si realmente he logrado entender a Brecht, si he logrado vivirlo musicalmente, ha sido gracias al Berliner Ensemble cuando trabajaba con Einar Schleef. No sé si has oído alguna vez este nombre o si has visto alguna obra de él; él es para mí uno de los directores de teatro más importantes al lado de Heiner Müller. Schleef tenía dos cosas que para mí eran esenciales en el teatro: primero, que había dejado renacer al coro de la antigüedad, con lo que trataba de hacer una crítica al drama trágico alemán [bürgerliches Trauerspiel], lo cual Brecht ya había hecho hace mucho tiempo, es decir, la crítica estaba establecida, pero para Schleef, la tradición de la tragedia alemana era responsable de la pérdida de la mujer y del conflicto trágico en el teatro. Segundo, Schleef escribía partituras con el lenguaje, es decir, éramos coros de casi treinta personas (en ese entonces se trataba de una obra de Brecht, Herr Puntila und sein Knecht Matti) a los que nos enseñaba qué era la musicalidad del lenguaje. Él mismo desarrolló estrategias, tal vez porque era tartamudo, y les enseñó a los actores lo que él llamaba “pausas falsas” en las palabras de la tartamudez. Nunca olvidaré estar en esos ensayos donde aprendía de él cómo sentir de manera enajenada mi propio lenguaje, para así poder substraer de él algún sentido. Justo lo mismo siento por la música, con la que, de la misma manera, transformas una forma en el lenguaje musical, sin importar que se trate de pop o de jazz, de Schönberg o de ópera clásica. En la música se puede trasformar una forma en lenguaje. Me encanta leer obras de Heiner Müller, por ejemplo, porque se trata de música. Es ritmo, el ritmo es música y eso siempre me ha fascinado. Si me pongo a pensar, creo entender por qué he decidido hacer algunos proyectos que tienen que ver con música en su sentido más amplio.

Susanne Sachsse, © Héctor Martínez

El año pasado recibiste en México un premio como queer icon. Te quería preguntar, ¿qué es lo queer en tu obra? O bien, ¿cómo entiendes tú ese concepto que parece aceptar tantos significados?

Me pareció muy chistoso cuando oí que me otorgaban ese premio como queer icon porque me acordé inevitablemente del momento en el que renuncié al Berliner Ensemble cuando llegó Claus Peymann a su dirección. Para entonces ya había fundado con Marc Siegel y con Daniel Hendrickson el colectivo de artistas CHEAP y ya habíamos comenzado a trabajar en él. En el momento de mi renuncia se me acercó una curadora, que en ese entonces todavía era dramaturga, y me dijo: “oye, tienes que tener cuidado, acabas de renunciar y no vaya y sea que decaigas en un ícono queer”, como si de esa manera estuviera camino a la perdición. Me puse a pensar mucho sobre esto, es decir, sobre el hecho de que ser un ícono queer era un insulto en la escena teatral heterosexual. Por eso incluí esta anécdota en mi discurso al recibir el premio. Cuando comencé a ahondar en el concepto queer descubrí que se trataba de uno con una gran utilidad para mí, para poder entenderme, ya que, por más de que casi exclusivamente tenga sexo con hombres y por eso no me pueda llamar lesbiana, sé que cuando me describo como heterosexual esto no cuadra con mis ideales políticos ni con mi política de identidad. Me alegré muchísimo de recibir este premio, de recibir un premio queer siendo mujer y madre de dos gemelos; esto significó mucho para mí, ser recibida así en la comunidad.

¿Entiendes entonces queer más allá de su significado como etiqueta para un grupo social LGBTI+? Es decir, ¿más allá de la orientación sexual y la identidad de género?

Sí.

A lo largo de tu carrera aparecen muchas mujeres que han tenido gran influencia en ti o en tu obra: Helene Weigel, Ulrike Meinhof y, en este caso, tu abuela…

(Risas) ¡Buenísimo ese trío!

También en The Misandrists (2017) de Bruce LaBruce se trata de un tipo de mujer extremadamente ambivalente. Todas son figuras supremamente fuertes, que no son ni buenas ni malas o las dos al mismo tiempo, figuras súper intensas y hasta excesivas. ¿Qué dirías tú de esa imagen de la mujer? ¿Tal vez tiene que ver con el concepto queer del que hablábamos?

Me parece que The Misandrists es una película muy problemática, y yo tenía también un rol muy problemático en ella. Lo que, en principio, en cuanto a la producción de un carácter específico, es muy bueno, porque te puedes chocar con algo y estás constantemente en un conflicto con ese algo. En general pienso que el carácter de un personaje que tiene la facultad de lanzarse con toda su ira contra la pared y la facultad de estar equivocado muchas veces, es muy interesante porque te brinda la oportunidad de ocuparte verdaderamente de él. Pero esto es independiente de la política de la película o de aquello que se propone una película, hablo solamente en este caso del personaje. En esa relación ambivalente que se tiene con él, intento descubrir muchas cosas que pueda criticar. La verdad es que no me interesa mostrar personajes ante los cuales uno se cae de rodillas inmediatamente y de los que uno dice que todo es correcto, que todo cuadra perfectamente. Yo prefiero dejar al espectador sumergido en una contradicción. Espero que esto lo logren también las películas y que ellas puedan asumir esa responsabilidad de construir ese tipo de personajes. En general, se trata de un tema muy interesante: cuando trabajaba más en teatro estuve locamente enamorada de un personaje y por eso fui muy poco crítica con él; se trataba de Penthesilea de Heinrich von Kleist. Yo amaba tanto ese personaje que no pude actuarlo bien porque no discutía con él, solamente me lo tragué.

Penthesilea cuadra perfectamente en el cuadro que acabo de describir de las mujeres en tu vida.

Sí, absolutamente. Muchas veces me doy cuenta de que se trata de un mismo interés. En el colectivo de artistas CHEAP nos interesábamos mucho por una mujer que llegué a conocer lastimosamente solo después de la caída del muro, por más de que fuera la hermana de Hanns Eisler, Ruth Fischer. Una mujer extremadamente complicada, ella misma era comunista y sin embargo acusó a su hermano frente a la McCarthy Front… extremadamente complicada. Me interesa mucho ese tipo de personas, ¿de dónde salen?

Para terminar, te quería preguntar ¿qué nos espera pronto de Susanne Sachsse? ¿En qué proyectos estás trabajando?

Estoy preparando con Gina V. D’Orio un concierto gigante donde queremos musicalizar la revista Film Culture, fundada en los años setenta por Jonas Mekas. Lo hacemos en el marco de un festival súper interesante en el que se trata sobre todo de esta revista. Es un festival académico y artístico en el que trabajaremos con sus textos. Lo que más me interesa de esta revista es la manera anti-jerárquica en la que su editor, Jonas Mekas, trabaja con formatos tan distintos: poesía, críticas de cine, manifiestos, entrevistas… todos los textos tienen la misma importancia en la publicación. Queremos experimentar y ver cómo darles sonido a formatos tan distintos. Ese es el plan para julio, en el que en este momento estamos trabajando. Sigo trabajando en la película que quiero preparar para Nueva York. Desde hace poco soy además la cantante y bajista de una nueva banda de la que no puedo decir todavía su nombre, la fundaremos en febrero lo cual me tiene muy entusiasmada. Además, estoy haciendo para marzo en el MDR de Hamburgo una gran obra para radio con Felix Kubin, el grandioso músico y autor de radioteatro, en la que tengo el papel principal.

———————-

[1] La palabra deuda y culpa en alemán es la misma: Schuld. Aquí S. Sachsse quiere hacer énfasis en el hacerse a una deuda y con ella a una culpa.

Entrevista y texto: Camilo Del Valle Lattanzio

Traducción del alemán: Camilo Del Valle Lattanzio

Corrección: Andrea Garcés Farfán